近日,中国科学院新疆生态与地理研究所开展了“2024年度十大科技进展”评选,现将评选结果公布如下:基础研究类进展6项,核心技术类1项,重大平台类3项。

基础研究类

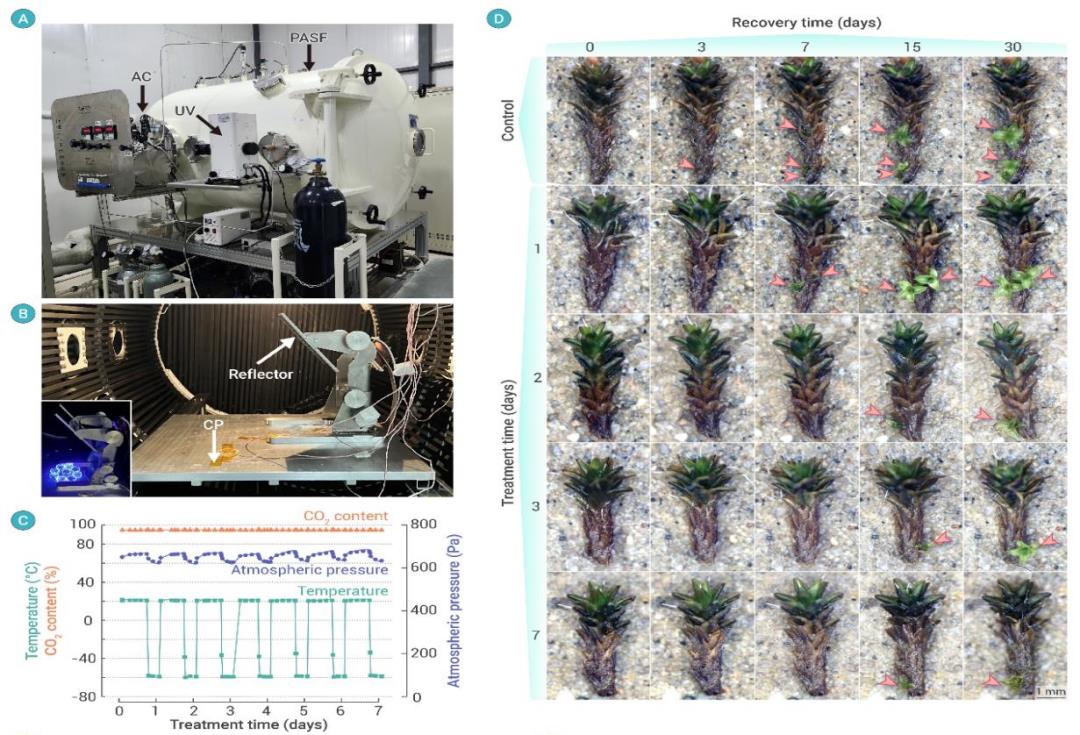

一、荒漠植物极端抗逆生命现象及其适应策略

齿肋赤藓(Syntrichia caninervis)是一种在极端环境中表现出卓越生存能力的沙漠苔藓。本成果系统研究了该藓类植物“干而不死,死而复生”的形态、生理及分子机制。此外,首次系统揭示了其在多重极端环境胁迫下的耐受极限、生存策略及其作为外星环境先锋植物的应用前景,首次发现该藓能耐受自身98%以上的细胞脱水、-196°C超低温速冻、5000 Gy以上超强伽马辐照而不死,且能够在火星模拟条件(650±30 Pa,-60°C ~20°C,95%CO2,多种UV辐射)下存活且保有再生能力。

成果荣获新疆维吾尔自治区自然科学一等奖。相关研究成果以封面故事发表在《The Innovation》,并被潘永信院士发专文进行评述。文章一经发表,引起国内外强烈反响,被BBC、CCTV、CGTN等官方媒体报道,并被人民日报、光明日报、新华网、英国卫报、文汇报、科技报、参考消息等主流媒体报道,网页信息累计点击量超过1.2亿次。新获批中国科学院基础研究领域稳定支持青年创新团队项目。

图:齿肋赤藓可在模拟火星环境中存活并可再生

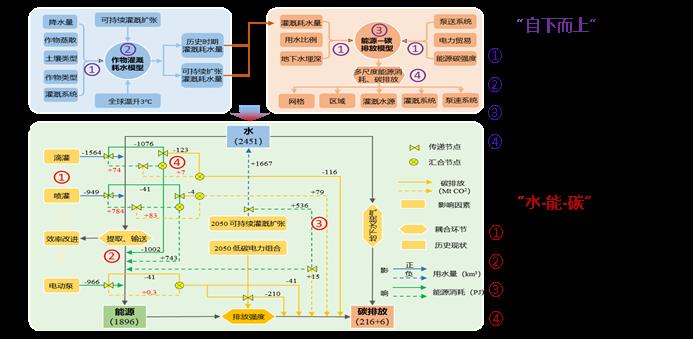

二、干旱区灌溉农业水-能-碳耦合机制理论

灌溉农业在保障干旱区粮食安全及应对气候变化挑战的同时,伴随着大量的水、能、碳足迹,对区域社会经济发展产生重要影响。然而,现有研究对农业用水如何影响区域水资源短缺、又如何影响能源消耗和碳排放的理解尚不充分,亟需通过对灌溉农业“水-能-碳”耦合机制的解析来回答。基于全球作物水文模型、投入产出模型、能源-碳排放估算模型,采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方法构建了从区域到全球多尺度、多角度灌溉农业“水-能-碳”耦合评估框架体系。

研究发现:在中亚,农业水足迹的出口是加剧水资源短缺的重要因素;灌溉用水是农业生产要素能源投入和碳排放的主要贡献者—全球每年因灌溉需消耗1896 PJ能源,排放216 Mt CO2;高效-低碳灌溉实践的应用能够实现节水(64%)、节能(53%)、减排(53%)三重效益;灌溉农业“水-能-碳”耦合关系中三者存在协同和权衡效应共存现象,地下水的抽取过程是耦合的关键环节。

上述研究成果发表在《Nature Communications》和《Applied Energy》;提交的“中亚农作物水足迹贸易数据集”被《中亚虚拟水贸易政策简报》采用,并受到联合国欧洲经济委员会经济合作和贸易司的发文感谢。

图:灌溉农业水-能-碳评估框架及耦合机制

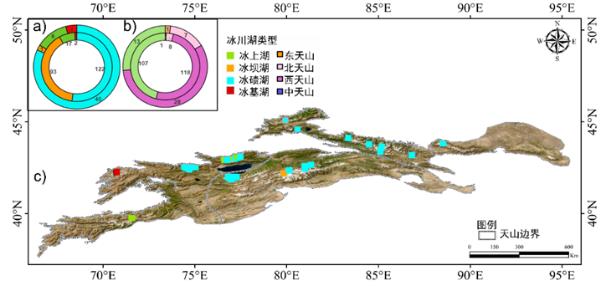

三、中亚天山地区冰川湖溃决洪水风险

天山被誉为“中亚水塔”,是中亚最大山系,全球变暖加剧了极端事件,加大了气候水文灾害的强度和频率。研究团队利用多时相遥感影像,首次系统分析了近30年来天山地区冰川湖的时空演变特征,并通过改进的模型评估了不同区域的冰川湖溃决洪水(GLOF)灾害和风险水平。研究结果表明,在过去的30年间,天山地区冰川湖的数量由1990年的1837个增加到2023年的4557个,增加了148%;面积由1990年的119.73 k㎡增加到2023年的205.73k㎡,扩张了64.32%;并且,随着气候持续变暖,天山地区冰川湖突发洪水风险将进一步加剧,尤其是西部地区。

上述成果发表在《npj Climate and Atmospheric Science》上,被20余家媒体先后报道。天山冰川湖溃决洪水风险的研究成果被水利部,新疆维吾尔自治区水利厅、应急管理厅等用于风险防控方案,并组织了专门《冰川湖风险防范座谈会》,为政府决策提供了重要科技支撑。

上图:天山地区历史时期冰湖空间分布特征

下图:天山地区历史时期的GLOF危险

四、铁氧化物在陆地土壤有机碳封存中的作用

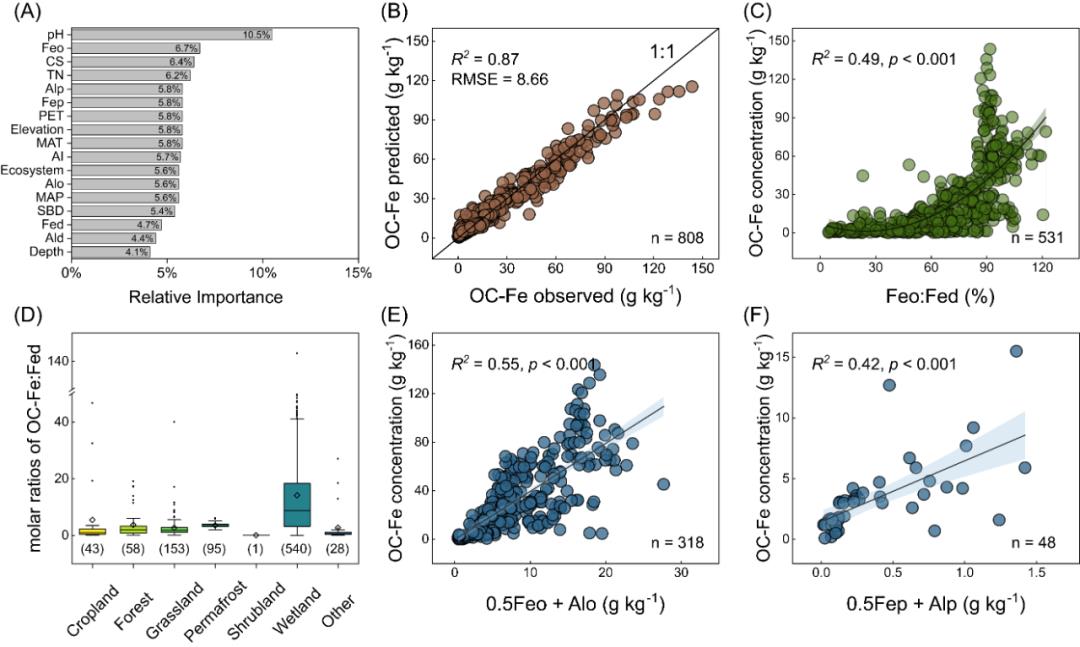

全球土壤有机碳(SOC)是地球碳循环的关键组成部分,对气候变化具有重要影响。铁氧化物(Fed、Feo、Fep)的矿物保护已被证实为土壤有机碳长期稳定性的关键机制之一,明确陆地生态系统土壤铁结合态有机碳(OC-Fe)分布格局、形成机制、饱和亏缺状态,有助于深入认识陆地生态系统SOC长期稳定性机制。

本研究利用机器学习方法,基于全球3395个土壤剖面数据,首次构建了陆地生态系统土壤铁铝氧化物和OC-Fe数据集,量化了陆地OC-Fe储量约为232.9 Pg,分别占SOC和矿物结合有机碳(MAOC)储量的33.5%和52.3%。此外,利用边界线法估算了OC-Fe最大饱和量(OC-Femax)及饱和度。研究发现湿地的饱和度最高约为48.5 %,强调了加强湿地保护与修复的必要性;森林OC-Fe饱和度较低,但考虑到其浓度高于农田和草地,因此造林是增加OC-Fe储量的有效措施;施用有机肥可以促进农田OC-Fe和SOC的积累;明确了共沉淀是陆地土壤OC-Fe形成的主要途径。

研究成果发表在《Nature Communications》。本研究为将矿物学因素整合到碳循环模型中提供了重要的基础数据;提出的铁结合有机碳形成的主要途径,对理解土壤碳的稳定机制、预测全球碳储量以及制定应对气候变化的政策具有重要意义。

图:土壤OC-Fe与控制因子的预测性能和相关性

五、高温极端气候对陆地生态系统固碳能力影响研究

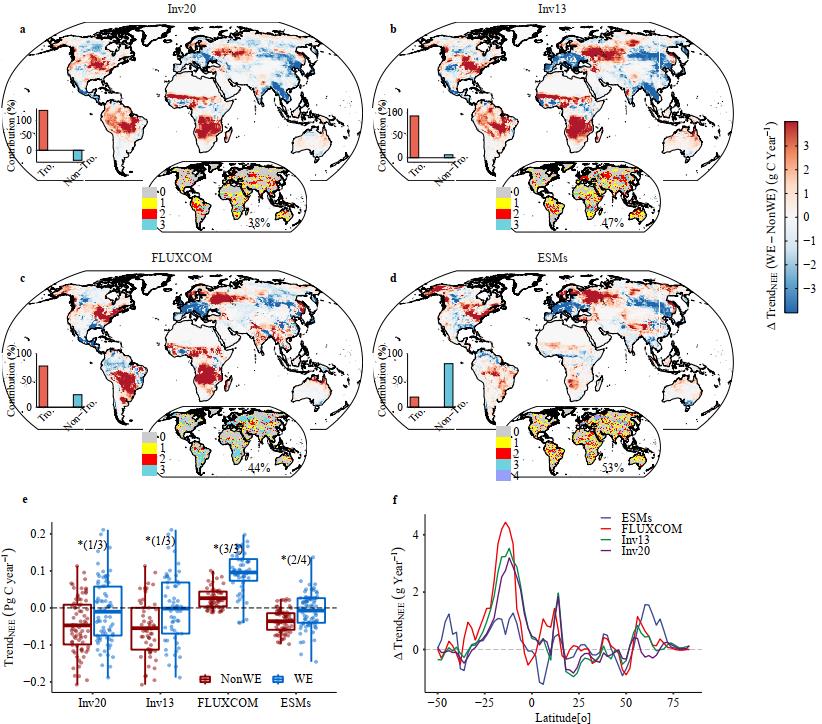

全球陆地生态系统通过光合作用每年吸收近1/4人类活动排放的CO2,在减缓全球变暖以及实现全球碳中和目标中发挥了关键作用。然而,随着全球范围内极端高温事件频率和强度的持续增强,陆地生态系统的CO2吸收能力受到了极大挑战。目前研究缺乏对极端高温事件长期演变趋势对陆地生态系统碳汇能力的影响以及机理过程的全面揭示。

本研究结合大气反演模型、地球系统模式、机器学习模型以及全球气象站点及再分析网格数据,发现全球极端高温事件以0.82天/年和0.023°C/年的频率及强度增长,并显著减弱了全球陆地生态系统固碳能力,以每年约5050万吨速率减少。其中热带地区影响最为明显,贡献约占81 48%。研究发现陆地生态系统固态能力减弱由总初级生产力吸碳能力下降幅度远超陆地生态系统呼吸作用排碳能力的下降幅度引起。同时,高温事件期间陆地碳汇能力的减弱主要由温度或土壤水分调控向大气干旱调控的转变所驱动。研究还发现在全球极端高温期间我国陆地生态系统仍能以每年约574万吨速率增长。

研究成果发表在《Nature Ecology & Evolution》。本项研究首次系统解析了高温极端气候对陆地生态系统碳汇能力的影响,并揭示了吸碳与排碳环节以及水热条件变化对陆地生态系统固碳能力的影响机制。

图:极端高温事件对净生态系统碳交换量的影响

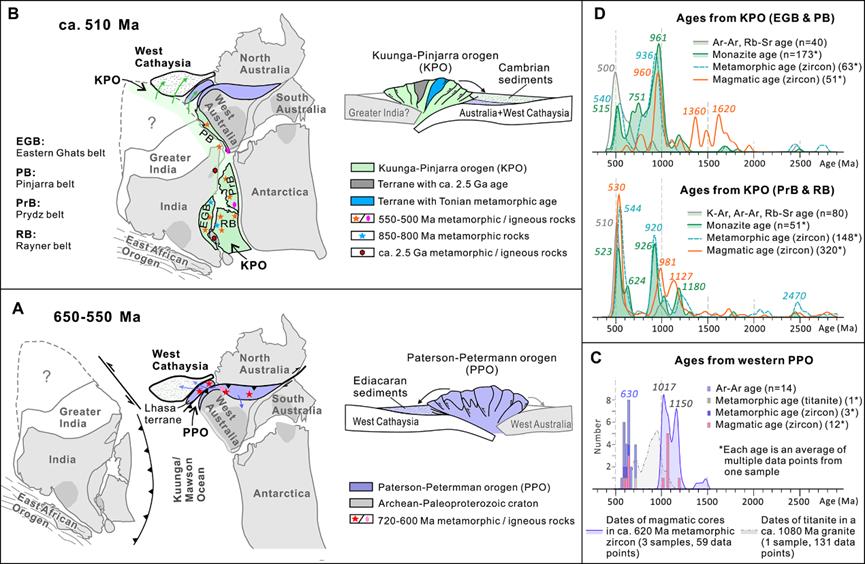

六、基于多种碎屑副矿物U-Pb年代学和微量元素地球化学的同造山盆地物源造山带识别与特征分析

聚焦于晚新元古代至寒武纪期间冈瓦那大陆的重建及聚合过程中相关的造山带和同造山盆地的演化,重点分析了华南西华夏地块震旦纪与寒武纪沉积岩中碎屑锆石、金红石、磷灰石和独居石的U-Pb年代学及微量元素地球化学特征。研究表明,华夏地块震旦纪和寒武纪的沉积物分别形成于两个独立的同造山盆地,对应于650–600 Ma的澳大利亚西部Paterson-Petermann造山带(PPO)和寒武纪期间位于西澳与印度之间的Kuunga-Pinjarra造山带(KPO),从而揭示了冈瓦那大陆东部聚合的两个关键阶段。研究首次系统识别了华夏块体与冈瓦那大陆聚合之间的直接联系,为冈瓦那聚合的构造演化及西华夏地块的古地理位置提供了重要约束。研究进一步提出,PPO更可能是一个碰撞型造山带,而非传统认知中的内陆造山带;基于KPO的热构造历史,推测其北部可能延伸至更广范围,并暗示大印度大陆构造规模比现有认识更大。

研究成果发表在《Geology》。研究为沉积物源区分析和超大陆构造演化的重建提供了全新视角,并为识别被剥蚀或保存较差的造山带提供了有效方法,对沉积盆地分析及全球构造重建具有重要科学意义。

(A ,B) 冈瓦那东部古地理复原图,展示西华夏沉积盆地与冈瓦那造山带的联系(修改自Wang et al.,2023)。(C,D) 已发表的Paterson-Petermann造山带(PPO)和Kuunga-Pinjarra造山带(KPO)的岩浆与变质/冷却年龄数据的累计直方图和核密度估计图

(A ,B) 冈瓦那东部古地理复原图,展示西华夏沉积盆地与冈瓦那造山带的联系(修改自Wang et al.,2023)。(C,D) 已发表的Paterson-Petermann造山带(PPO)和Kuunga-Pinjarra造山带(KPO)的岩浆与变质/冷却年龄数据的累计直方图和核密度估计图

核心技术类

七、以咸水破解干旱区荒漠化防治生态用水困局

2023年6月6日,习近平总书记在加强荒漠化综合防治座谈会上指出,力争用10年左右时间,打一场“三北”工程攻坚战。要突出治理重点,全力打好黄河“几字弯”攻坚战、科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战和河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战。然而,我国西北地区气候干旱,降水稀少,水资源匮缺,打好打赢河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战面临着严重的生态用水缺口。

就地开采利用地下咸水、半咸水、微咸水(以下简称咸水),是从根本上解决河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战生态用水问题、全面提升西北地区荒漠生态系统质量和稳定性最为有效的途径之一。通过系统开展咸水生态利用技术及环境效应研究、打造“咸水+光伏”特色生态产业园、建设阻击战区咸水生态利用示范工程三条建议,科学推进西北沙区咸水资源化利用,破解河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战面临生态用水困局,有力支撑打赢边缘阻击战工作。

重大平台类

八、干旱区生态安全与可持续发展全国重点实验室建设取得重要进展

2023年1月,中国科学院党组批复“荒漠与绿洲生态国家重点实验室”及三个中国科学院重点实验室重组建设为“干旱区生态安全与可持续发展重点实验室”,由依托单位中国科学院新疆生态与地理研究所与共建单位中国科学院西北生态环境资源研究院共同建设。

“干旱区生态安全与可持续发展重点实验室”围绕干旱区水循环与水资源安全、干旱区荒漠化过程与生态屏障建设、干旱区人地关系与可持续发展3个主攻方向,不断提升原始创新能力,面向国际干旱区科技前沿、资源与环境领域国家重大需求及“一带一路”沿线国家重大关切,加强基础研究,开展建制化科技攻关,抢占国际干旱区科技制高点,破解全球变化背景下干旱区如何实现生态安全与可持续发展的重大科学难题。2024年12月,获科技部批复成为全国重点实验室。

九、中-塔生物资源保育与可持续利用“一带一路”联合实验室获批

2024年10月,中国-塔吉克斯坦生物资源保育与可持续利用“一带一路”联合实验室正式获批第四批国家“一带一路”联合实验室。11月20日,在新疆科技创新大会期间,自治区党委书记马兴瑞、自治区人民政府主席艾尔肯·吐尼亚孜共同为联合实验室揭牌。

“一带一路”联合实验室是参照国家重点实验室建设的国家对外科技合作创新的最高级别平台,根据“一带一路”科技创新行动计划,科技部将总计部署100家“一带一路”联合实验室。中-塔生物资源保育与可持续利用“一带一路”联合实验室是由中国科学院新疆生态与地理研究所与塔吉克斯坦国家科学院联合共建,旨在建成以中塔为核心,哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等周边国家共同参与的国际科技创新合作平台,通过联合研究、成果转化、人才培养等,推动干旱区生物多样性保护和利用的科学研究与关键技术研发,促进共建国家共享多边绿色、创新发展成果,服务国家和研究所抢占干旱区科技制高点,为高水平共建“一带一路”提供科技支撑。

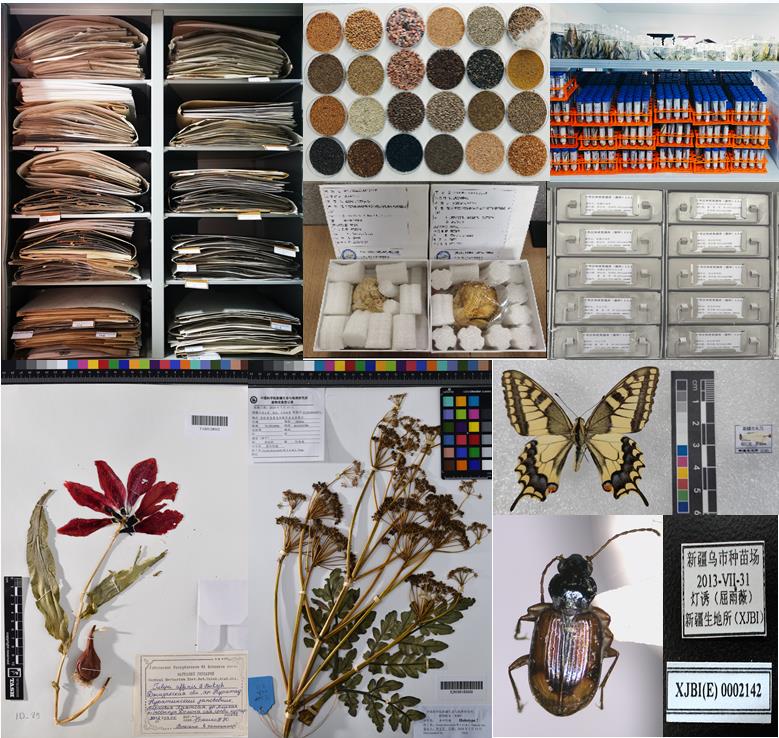

十、干旱区生物种质资源库建设与资源保藏取得突破

建设干旱区最具影响力的生物种质收集、保藏和研究中心,服务国家生物多样性保护战略,取得突破性进展:

明确新疆现有维管植物113科800属4109种(含亚种和变种);确定了第三次新疆科考需重点关注的物种;牵头完成中亚维管植物名录《Checklist of Vascular Plants in Central Asia》,明确中亚区域共有维管植物139科1198属9643种(含亚种和变种)。

标本馆藏量大幅增加,数字化标本馆藏突破60万份。实体资源保藏量突破27万份,其中标本25万份、繁殖材料15880份、遗传材料10242),两年内馆藏量增加53.33%;数字化标本馆藏突破60万份,包括中亚地区30.2万份。

发表维管植物新种3个,分别为异叶阿魏(Ferula diversifolia W.Jun Li & Lei Yang)、展枝鹤虱(Lappula effusa D.H.Liu & W.Jun.Li)、青河绢蒿(Artemisia qingheensis G.Z.Jin);维管植物新记录种4个,蝶类新记录种18个。

获批“十四五”科教基础设施项目(3800万元)和自治区“2+5”科研创新平台建设项目(500万元),有力保障了种质资源库建设。第三次新疆科考采集的生物资源样本7.02万份已入种质资源库保存,“干旱区生物种质资源库”列入2025年科技部国家种质库建设规划。

图:馆藏的生物种质资源实体和数字化标本

图:馆藏的生物种质资源实体和数字化标本

来源:新疆生地所